表面等离子共振(SPR)技术:如何洞察分子互作

你是否曾好奇,科学家们如何精确捕捉分子间瞬间的互动?如何在不干扰生命过程的前提下,实时观测分子结合与解离?这一切的答案,很可能就是表面等离子共振(SPR)技术。

1、技术原理

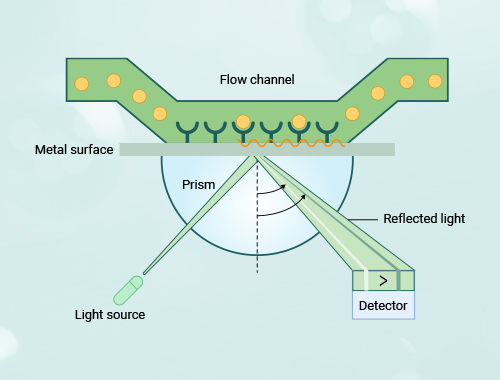

表面等离子体是一种金属表面的电磁波,由自由振动的光子和电子相互作用产生。表面等离子体共振(surface-plasmon resonance,SPR)是一种发生在两种介质表面的光学现象,这种现象可以由光子或电子诱导。光从光密介质射入光疏介质发生全反射现象,会形成消逝波进入光疏介质。当全反射的消逝波与金属表面的等离子波相遇时,可能会发生共振,反射光能量下降,在反射光能量谱上出现共振峰,这种共振称为表面等离子体共振。引起表面等离子体共振的入射角称为SPR角。

SPR生物传感器提供了一个灵敏的、实时监测分子间相互作用的非标记检测技术。该传感器检测的是SPR角的变化,SPR又与金属表面的折射率相关。当有分析物结合到芯片表面后,导致了芯片表面折射率的改变,从而引起SPR角度变化,这就是SPR生物传感器实时检测分子间相互作用的基本原理。在相互作用分析时,SPR角度的改变被实时记录在传感图上。

2、技术特点

免标记检测:无需对分析物进行荧光或放射性标记,保持分子天然状态。

实时动态监测:直接、实时地观察分子结合与解离的全过程。

高灵敏:可检测极低浓度(皮摩尔甚至飞摩尔级)的样品。

非破坏:对样品通常是非破坏性的,样品可回收。

高通量:现代SPR仪器支持多通道并行检测,提高效率。

动力学:直接获得分子相互作用的结合和解离速率常数。

定量精准:直接测量由分子结合引起的质量变化,提供绝对定量的结合信息。

3、技术对比

在分子互作研究领域,没有一种“万能”的技术。MST、SPR、BLI 和 ITC 虽然都用于检测结合事件,但它们的工作原理、提供的信息维度以及适用场景各有侧重。选择错误的技术,可能会导致实验失败、数据不准确或无法获得关键参数。例如,若需要了解结合过程中的热量变化(这对于理解结合驱动力至关重要),就必须选择 ITC;若需要实时监测快速的结合和解离速率,则 SPR 或 BLI 更为合适。因此,清晰地区分这些技术的独特优势和核心输出,是设计成功实验方案、获取可靠生物学结论的第一步。

4、实验方法

(1)固定配体

将一种分子(称为配体,如抗体、蛋白质等)通过化学方法固定于传感器芯片的金属膜表面。

(2)分析物进样

将含有待检测分子的样品注入流动池,与固定在芯片表面的分子接触。使用SPR仪器Biacore实时监测分子间相互作用,记录结合和解离过程中的反射光强度变化。

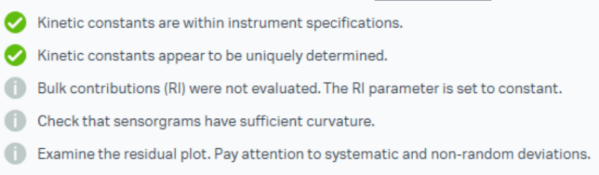

(3)芯片再生

每次结合后以甘氨酸盐酸盐(pH 2.0)再生芯片;使用Biacore Insight评估软件,通过1:1 Langmuir模型拟合获取结合及解离常数。

(4)数据分析

计算结合常数(Ka)、解离常数(Kd)、亲和力(KD)等参数,对传感图进行动力学或亲和力分析。

5、应用范围

SPR技术的应用早已渗透到生命科学和医疗产业的各个角落:

新药研发:是药物筛选、抗体表征、候选药物优化中不可或缺的工具,可精准测定药物与靶点结合的亲和力、速率常数。

基础研究:广泛用于研究蛋白质-蛋白质、蛋白质-核酸、抗原-抗体等生物分子间相互作用。

疾病诊断:高灵敏度的SPR生物传感器可直接检测疾病标志物,用于早期诊断。

食品安全与环境监测:快速检测食物中的过敏原、病原体,或环境中的污染物。

从基础科研到临床应用,表面等离子共振技术正如一双敏锐的“眼睛”,让我们能够洞见微观分子世界的瞬息万变,持续推动着生物医学领域向前发展。

6、案例展示

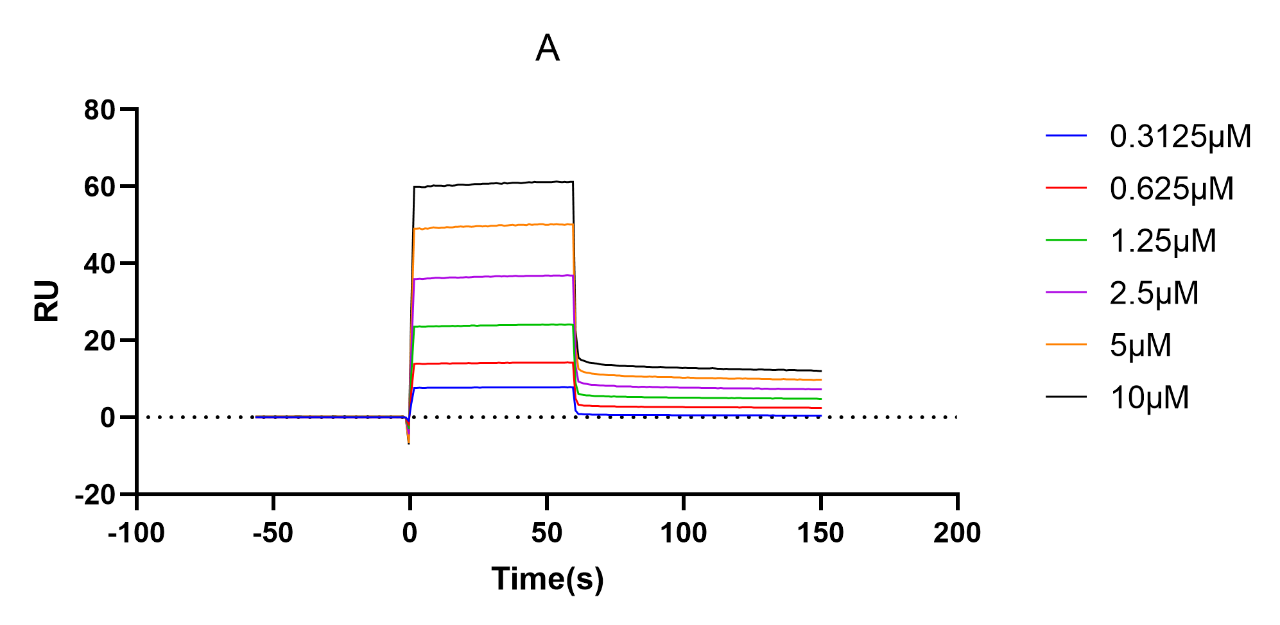

按照溶解浓度进行化合物测定,化合物的动力学拟合的测定结果如下所示。

B蛋白与化合物A相互作用测定(上:互作拟合图;下:质控结果)

最新动态

-

01.29

技术跨界联用:表观遗传学进入“多维验证”时代,这些疾病机制再也藏不住了!文末有惊喜活动!

-

01.29

机制研究的金标准:金开瑞RIP/RNA pull-down试剂盒获多篇顶刊研究认可!

-

01.29

想测结合常数,但样本太珍贵?来试试MST技术

-

01.29

双荧光素酶实验,如何助力客户连发IF>10高分文章?揭秘我们的核心技术与成功案例!

-

01.29

传统草药新生命:鱼腥草来源外囊泡或成脑卒中治疗“绿色疗法”

-

01.29

FRONT PHARMACOL | 三七外泌体通过调控PI3K/AKT信号通路促进大鼠骨髓间充质干细胞的成骨分化

-

12.24

导师压箱底的DNA pull down实验全流程拆解!

-

12.24

从靶点发现到药物验证:SPR +CoIP +ChIP+双荧光+pull down共同验证雷公藤红素如何为胰腺癌提供全新治疗线索?

-

12.24

REGEN BIOMATER| 首次揭示-红景天来源纳米囊泡在血管再生治疗中的突破性进展!

-

12.10

文献阅读:一分钟教你看懂火山图