【技术干货】分子互作“四大技术”怎么选?SPR, MST, ITC, BLI 超全对比指南!

在生命科学的世界里,蛋白质、核酸、小分子等生物分子并非孤军奋战,它们通过精密的“交流与沟通”(即分子互作)构成了复杂的生命网络。如何窥探这些微观世界的“社交行为”?这就需要借助强大的分子互作技术。

今天,我们就来深入剖析实验室里的“四大常用”技术:SPR、MST、ITC 和 BLI,它们分别适用于哪些场景?看完这篇,让你不再选择困难!

一、先来认识一下四种常用“技术”

表面等离子共振(SPR)

核心原理:将一种分子(配体)固定于芯片表面,另一种分子(分析物)流过芯片。当两者结合时,会引起芯片表面折射率的微小变化,并被实时检测,形成一张经典的“结合传感图”。

微量热泳动(MST)

核心原理:基于热泳现象所进行的。利用红外激光在溶液中产生局部温度梯度,通过荧光标记监测分子因结合导致的大小、电荷、水合层等特性变化所引起的热泳运动轨迹改变,从而定量分子间相互作用。

等温滴定微量热(ITC)

核心原理:是用于量化研究各种生物分子相互作用的一种经典技术,它可直接测量生物分子结合过程中释放或吸收的热量。通过测量结合过程中的热传递,就能够准确地确定结合常数(KD)、反应化学计量数(n)、焓(∆H)和熵(ΔS)。

生物膜干涉技术(BLI)

核心原理:是一种无标记的、实时监测的光学检测技术,主要用于生物分子间相互作用的全方位定量分析以及蛋白浓度测定。BLI可实时监控整个分子间的结合过程,并计算出分子之间的亲和力(KD)、结合速率(ka)、解离速率(kd)等重要数据。

二、核心技术优势与特点PK

|

技术 |

核心优势 |

主要特点 |

主要作用 |

|

SPR |

动力学检测金标准 |

✅ 实时、无标记、无需荧光 |

获取动力学数据 |

|

MST |

超微量,溶液内检测 |

✅ 样品消耗极低(微升级别) |

省样品!超灵敏! |

|

ITC |

全能热力学,直接定量 |

✅ 可以直接、全面获取热力学参数的方法 |

“一次实验,全套热力” |

|

BLI |

操作简便,速度快 |

✅ 操作简单,无需复杂液流系统 |

快速、灵活、抗干扰强 |

三、如何选择?

你的研究问题,决定了你应该选择谁。

❖如果你想研究“结合的快慢”(动力学):

首选:SPR。当你需要知道药物是快速结合快速解离,还是缓慢结合长期作用时,SPR是无可替代的工具。

备选:BLI。在要求不高或需要快速初筛时,BLI也能提供有价值的动力学参考。

❖如果你想了解“结合的力量来源”(热力学):

可以选择ITC。它能告诉你结合是主要由氢键驱动(焓驱动)还是由疏水作用驱动(熵驱动),对于理性药物设计至关重要。

❖如果你的样品非常珍贵或稀缺:

首选:MST。对于难以表达纯化的蛋白或珍贵的化合物,MST的微量优势尽显无疑。

备选:BLI,样品消耗也相对较少。

❖如果你需要进行快速、大量的筛选:

首选:SPR / BLI。两者都具有较高的通量,适合进行抗体筛选、小分子库初筛等。

每种技术都有不同的侧重点,需要根据实验目的灵活选择!

当然也有多种技术联合使用的,常见的研究策略是:先用MST或BLI进行快速、低消耗的亲和力初筛和验证,然后对关键候选分子使用SPR进行精确的动力学分析,最后用ITC深入探究其结合的热力学本质,为结构优化提供最强指导。

四、案例分享

01、表面等离子共振(SPR)

空医大团队发表在Microbiome(IF 12.7)期刊上一篇题为“Gut microbiota dysbiosis orchestrates vitiligo-related oxidative stress through the metabolite hippuric acid”的文章,该研究主要是从“肠-皮轴”出发的角度出发来探究肠道菌群与白癜风皮肤病变之间的联系及影响机制。

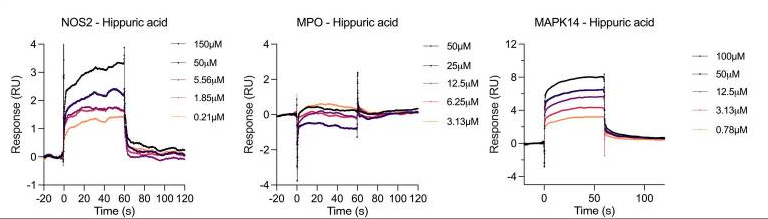

白癜风是一种自身免疫性皮肤病,其特征是色素脱失斑块,氧化应激在其发病机制中起着至关重要的作用,作者主要探究了皮肤中活性氧(ROS) 的异常积累与肠道微生物群之间的相互作用,通过一些列实验验证NOS2、MPO、MAPK14和马尿酸之间的相互作用,我们使用表面等离子体共振(SPR)来评估分子水平的相互作用,在动力学实验中,SPR发现NOS2对马尿酸的结合亲和力(KD)为32.05 μM,而MAPK14的KD为14.24 μM,未检测到MPO和马尿酸之间的结合,这些结果初步证实了马尿酸可以直接与NOS2和MAPK14结合。

图1. 表面等离子体共振(SPR)分析马尿酸和蛋白质的相互作用

02、微量热泳动 (MST)

这篇发表于《Nature》的题为“Glutamate acts on acid-sensing ion channels to worsen ischaemic brain injury”的研究论文,旨在揭示谷氨酸在脑缺血损伤中除激活NMDA受体之外的新机制。作者通过综合运用电生理学、钙成像、动物模型和分子对接等多种技术,证明了谷氨酸能够作为正向变构调节剂直接结合酸敏感离子通道ASIC1a,从而加剧酸中毒引起的神经毒性。在整个研究体系中,微量热泳动技术(MST)扮演了至关重要的角色,它为“直接结合”这一核心假设提供了最关键的实验证据。

作者通过免纯化MST微量热泳动技术,直接利用细胞裂解上清液进行微量热泳动(MST)实验验证谷氨酸、小分子 LK-2 与 ASIC1a 通道(膜蛋白)的结合。

图2. MST技术探究谷氨酸和小分子结合情况

03、等温滴定量热法(ITC)

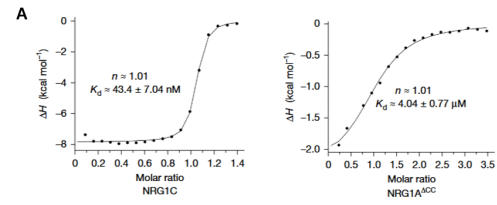

西湖大学柴继杰教授团队今年2月将研究成果发表在了《Nature》期刊上,题为:“Balanced plant helper NLR activation by a modified host protein complex”,在这项研究中,首次解析了植物免疫系统核心元件NLR蛋白的独特激活路径,为验证NRG1C对EDS1-SAG101的亲和力高于NRG1A,作者使用了等温滴定量热法(ITC)测量了激活的EDS1-SAG101与NRG1C或NRG1A的结合亲和力。 ITC结果显示,NRG1A与EDS1-SAG101的结合亲和力几乎是NRG1C与EDS1-SAG101的100倍,表明,NRG1C能与NRG1A竞争结合EDS1-SAG101。

图3.NRG1C和NRG1A与EDS1-SAG101复合物亲和力检测

04、生物膜干涉技术(BLI)

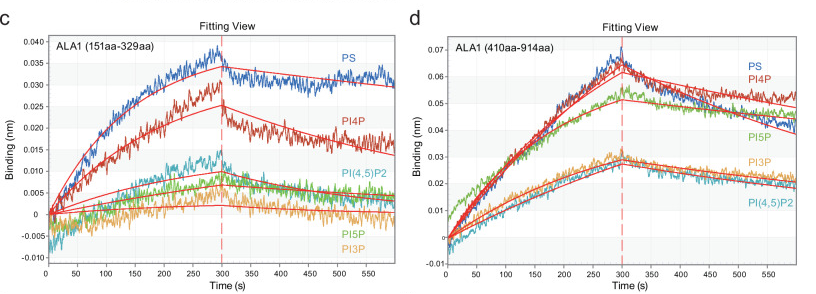

中国科学院遗传与发育生物学研究所团队最近在《Nature Communications》期刊上发表了一篇题为“Phosphatidylinositides regulate the cell plate morphology transition during cytokinesis in Arabidopsis”的文章,该研究通过BLI测定了植物膜蛋白ALA1的两个胞质环片段与含有不同磷脂的脂质体的结合特异性。

作者使用生物层干涉法(BLI) 评估了 ALA1 片段与含有不同磷脂的脂质体的结合亲和力。ALA1 Loop1 (151–329 aa) 与 PS 脂质体的结合最强,其次是 PI4P 脂质体,与 PI(4,5)P2、PI5P 和 PI3P 脂质体的相互作用极少. 对于ALA1 Loop2 (410–914 aa),与PS、PI4P和PI5P脂质体的接近稳态结合率最高,显著超过其与PI(4,5)P2和PI3P脂质体的结合。虽然存在非特异性静电相互作用的潜在贡献,但观察到的 ALA1 环与阴离子脂质(如 PS 和 PI4P)的结合似乎主要表明脂质选择性相互作用。

图4. 通过BLI 实验分析ALA1 胞质环与 PS 和 PIP 的结合亲和力气

综上所述,SPR、MST、ITC和BLI共同构成了现代分子互作研究的技术基石。它们各具特色,在灵敏度、通量、信息维度上互为补充。从动力学到热力学,从高通量筛选到精细表征,这些技术的综合运用为我们深入揭示生命过程的分子机制提供了强大而全面的解决方案。

参考文献:

[1] Ni Q, Xia L, Huang Y, Yuan X, Gu W, Chen Y, Wang Y, Nian M, Wu S, Cai H, Huang J. Gut microbiota dysbiosis orchestrates vitiligo-related oxidative stress through the metabolite hippuric acid. Microbiome. 2025 May 6;13(1):112.

[2] Lai K, Pritišanac I, Liu ZQ, Liu HW, Gong LN, Li MX, Lu JF, Qi X, Xu TL, Forman-Kay J, Shi HB, Wang LY, Yin SK. Glutamate acts on acid-sensing ion channels to worsen ischaemic brain injury. Nature. 2024 Jul;631(8022):826-834.

[3] Huang S, Wang J, Song R, Jia A, Xiao Y, Sun Y, Wang L, Mahr D, Wu Z, Han Z, Li X, Parker JE, Chai J. Balanced plant helper NLR activation by a modified host protein complex. Nature. 2025 Mar;639(8054):447-455.

[4] Luo Y, Tian YF, Liu HR, Yang WC. Phosphatidylinositides regulate the cell plate morphology transition during cytokinesis in Arabidopsis. Nat Commun. 2025 Jul 30;16(1):7007.

最新动态

-

12.24

导师压箱底的DNA pull down实验全流程拆解!

-

12.24

从靶点发现到药物验证:SPR +CoIP +ChIP+双荧光+pull down共同验证雷公藤红素如何为胰腺癌提供全新治疗线索?

-

12.24

REGEN BIOMATER| 首次揭示-红景天来源纳米囊泡在血管再生治疗中的突破性进展!

-

12.10

文献阅读:一分钟教你看懂火山图

-

12.10

RNA-蛋白互作研究全景解析:从circPOLR2A案例看机制探索之路

-

12.10

神奇的“植物外泌体”?铁皮石斛衍生的纳米囊泡登顶顶刊,揭示皮肤再生新密码!

-

11.20

Journal of Pharmaceutical Analysis | 生姜外泌体作为姜黄素递送系统在治疗溃疡性结肠炎中的应用

-

11.20

J Nanobiotechnology | 叶酸修饰的生姜衍生的细胞外囊泡可以重塑免疫微环境,靶向治疗类风湿性关节炎

-

11.20

WB实验翻车无数次?可能从一开始,你的抗体就选错了!

-

11.20

从“核心”到“网络”:如何以已知基因为锚点,绘制其上下游通路图谱!